Это произошло много лет тому назад, когда я был еще ребенком.

Но до сих пор то, что случилось с нами тогда, вспоминается и переживается мной как одно из самых серьезных событий в моей жизни.

Мне было десять лет.

Однажды осенним вечером я вернулся из школы домой и почувствовал, что заболел. Температура росла день ото дня, становилось все хуже, и, наконец, всего меня охватил жар. Я лежал, закрыв глаза, и просил только пить. Мама моя бегала на рынок за виноградом, гранатами, а потом все стояла на кухне, выдавливая для меня прохладный сок… Я ждал его, «оживал» на минуту, выпивал сок одним огромным, жадным глотком, но вскоре уже вновь закрывал глаза и вытягивался на постели.

Это была инфекционная болезнь крови, к счастью, не самая опасная. Мне стали делать уколы, и как только состояние позволило – отвезли в детскую больницу на Русаковку. Я помню вечернюю дорогу в «Скорой помощи», помню, как простился с мамой и вслед за какой-то женщиной долго поднимался по больничной лестнице с этажа на этаж. Помню желтые лампы инфекционного отделения: оно было переполнено.

– Проходи сюда, – сказала сестра. – Другого места все равно нет.

Меня ввели в палату, где я увидел одну свободную койку.

Я прошел прямо к ней, лег под одеяло, посмотрел на белый потолок, на кафельные стены палаты, мысленно, про себя позвал: «мама, мама» – и беззвучно заплакал…

Палата оказалась «девчачья»: моими соседками были две пятиклассницы и очень тихая русоголовая девятилетняя Оля. Старшие девочки отнеслись ко мне как-то враждебно, и вскоре я понял, что быть один на один со «взрослыми» (как мне тогда казалось) пятиклашками – непростое дело.

Случилось так, что на следующий день пятиклассниц куда-то перевели. Однако не прошло и часа, как открылась дверь.

Вошла санитарка, со странной интонацией сказала: «Ну, готовьтесь». И не успели мы с моей соседкой как следует обдумать ее слова, как увидели и услышали НЕЧТО.

Двух-с-половиной-летняя Зоя сразу вернула себе свое «постоянное» имя – Детдомовская. Ее приволокли к нам и повалили на свободную кровать.

– Она – Детдомовская, так что смотрите.., – как-то неопределенно сказала нам сестра.

– А она хоть разговаривать-то умеет? – спросила Оля.

– Я же сказала – она ДЕТДОМОВСКАЯ!

Мы с ужасом смотрели, как извивается, борясь с санитарками, детдомовская – бритое наголо, истерично воющее существо, как изо всех сил пытается сползти на пол…

– Ты что! На кровать с*сать?!

Детдомовскую мгновенно выпускают, она мочится на линолеумном полу и воет сорванным, как будто даже прокуренным голосом – но все равно очень громко и жутко. Полы ее казенного халата темнеют, намокая. Она сидит прямо в луже мочи и колотит ногами и руками.

– Чего же делать-то с ней? – спрашиваю я санитарку.

– Да ничего. Скоро или надоест ей или устанет.

Детдомовскую поднимают и кладут на кровать, пол вытирают. Та затихает на пять минут. Но как только взрослые уходят, Зоя снова сползает вниз, опять мочится и опять воет. Борьба возобновляется раз за разом и тянется до отбоя. Когда к ней подходят – сестры санитарки – унылый вой сменяется истошным, дикий визгом.

– Ее там, наверное, били, – говорит Оля.

– Где? В детдоме?

Детдомовская, сидя в луже, начинает раскачиваться и ныть, как бы причитая. Она будет сидеть так каждый вечер, до и после отбоя. Спать она почему-то привыкла днем.

Глухая ночь.

Медперсонал давно устал возиться с Зоей, и она теперь «поет» по-волчьи «спокойно», без помех, сидя на линолеуме в своей луже.

Я не могу заснуть, точнее, я просто не в состоянии спать в то время, когда не спит она. Я равнодушно смотрю на желтый свет, проникающий в палату, и уже ни о чем не думаю: ни о доме, ни о больнице. Я только хочу, чтобы она перестала плакать, чтобы ЭТО когда-нибудь кончилось!

Ольга из своего угла что-то говорит мне. Я не могу понять – что. Я устал. Я не могу заснуть.

Ольга в темноте встает и зачем-то подходит к луже. Я верчусь на кровати и отчаянно пытаюсь закрыть глаза и заснуть. Но глаза не смыкаются, и я смотрю на желтые фигуры посреди палаты.

Оля сидит на корточках и тихонько-тихонько шепчет. Потом слышится какая-то мелодия – поет, что ли? Оля пытается говорить с детдомовской – та отвечает тоскливым, печальным воем. Звуки сплетаются: то унылые рыдания Зои, то тихий Олин голос, спокойный, переходящий в шепот, снова поскуливание, и опять – очень ласковый голос Оли. Один только тихий Олин голос…

Я никогда до того времени не знал, что у девчонки может быть такой хороший голос!.. Я чувствую, что я сам тоже очень хочу слушать, КАК она говорит все это:

«Маленькая моя… Малышка моя… Самая лучшая девочка… Хорошая моя, Зоенька, радость моя… Хорошая наша девочка, самая любимая – хочешь ко мне?., хочешь на ручки? На ручки пойдешь? Пойдешь к нам с Андреем?»

Зоя неподвижно смотрит Оле прямо в лицо, как зачарованная. Оля осторожно протягивает руки и осторожно берет девочку на руки. И поднимается. И поворачивается ко мне. В комнате становится удивительно тихо. Потом Оля говорит:

– Можно мы сядем к тебе? Без тебя нельзя.

И садится ко мне на кровать. И ребенок лежит в ее руках…

– Ей нужны мы двое, оба, – у нее ведь нет ни мамы, ни папы. – Оля опускает взгляд и смотрит в девочкины глаза.

– Кто ты у нас? – спрашивает она Зою.

– Зоя, – старательно выговаривает Зоя.

– У тебя есть мама? – спрашивает Оля.

– Нет, – отвечает Зоя, глядя на Олю.

– А папа?

– Это кто?

– Ты не знаешь?

– Нет, – отвечает Зоя и вопросительно смотрит на Олю.

Та прижимает Зою к себе, крепко-крепко, и девочка обнимает Олину шею. А Оля поворачивается ко мне и долго, долго и пристально смотрит на меня. А я? А я – видит Бог, я не помню!..

Желтый свет дергается и дрожит в ресницах. Желтый коридорный свет…

Мы сидим за столом в нашей палате, все трое. Я во главе стола – и справа, рядышком – Оля с девочкой, рядком. Мы обедаем. Зоя крепко держит ложку и ест. Сама, – внимательно и серьезно глядя, как едим мы.

– На компот, – Оля помогает Зое держать кружку, чтобы не лилось мимо.

– Зоя, что нужно сказать? – говорю я внушительным тоном.

– Сьпасиба, – пыхтя, отвечает Зоя. И мы все улыбаемся друг другу.

– Интересно, а как это будет, когда мы станем взрослыми? – спрашивает Оля. Я пожимаю плечами.

Как Зою выписали, я не помню. Меня перевели в палату для мальчиков – и Зоя исчезла вдруг, незаметно. А потом, однажды, наша дверь отворилась, заглянула Оля и поманила меня к себе. Я вышел в коридор. Был ровный, серый день.

– Меня выписывают, до свидания, – сказала Оля.

– До свидания, – легко ответил я, поглядев в ее глаза…

Часто я думаю: что стало с нашей Зоей? Жива ли она? Как вернулась она в свою прежнюю, «обычную» жизнь? И не могла ли эта внезапная любовь обмануть, еще более изранить ее? В жизни случается много-много плохого, но мы об этом почти ничего не помним. Может быть, и у Зои все плохое сотрется из памяти, может, она давно уже не помнит своего детства?

***

А меня иногда навещает та осень…

Из больницы, с дежурства, возвращается моя жена.

– Помнишь того парнишку, у которого саркома? Его сегодня выписали… умирать. Домой. Мать просила выписать – все же дома лучше. Ему девятнадцать.

Моя жена садится поближе.

– А он в Бога не верит… Мы подарили иконку. А дома все-таки лучше?

– Лучше. Будем ужинать?

– Что? Да, будем. А он заплакал! Его мужики всей палатой пошли провожать, говорят: «Ну, ты не болей, поправляйся». А он на них посмотрел так – и вдруг взял и заплакал…

– Но ты… Оля. Все же не плачь, ладно?

(с) Владимир Гурболиков

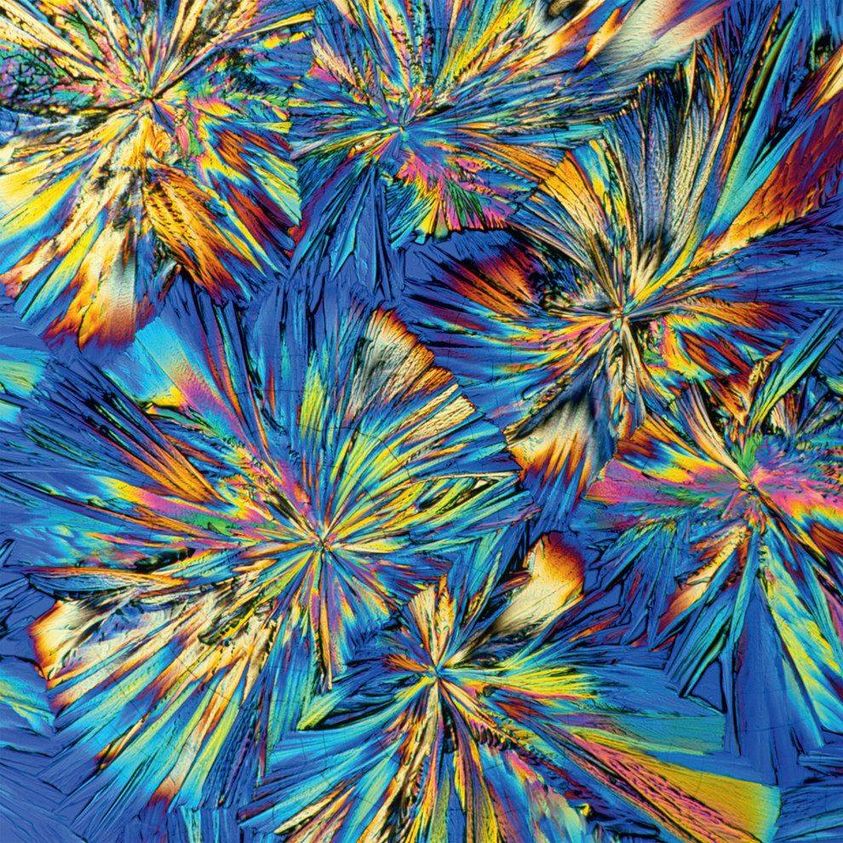

PS: на фото адреналин под микроскопом